Otro caso de disfraces

El escritor Thomas de Quincey publicó en 1822 la que sería la primera obra de una bibliografía cargada de ironía y humor: Confesiones de un inglés comedor de opio, un volumen que sigue gustándome cada vez que me acerco a él. (Otro libro de de Quincey que releo a menudo es Los últimos días de Kant: otra genialidad). En las primeras líneas de esta nueva aventura de Sherlock Holmes, «El hombre del labio torcido», Watson cita al autor inglés y su libro de memorias para introducirnos el tema del relato: Isa Whitney, esposo de Kate, amiga de su esposa (ya sabemos que el escudero de Holmes está casado), es un «adicto perdido al opio». El cuento apareció en el número de diciembre de The Strand Magazine del año 1891 y al siguiente se recogió en Las aventuras de Sherlock Holmes.

El inicio ya consigue atraparnos. Una noche llaman a la puerta del domicilio particular de Watson y es Kate Whitney, que está desesperada: su marido no aparece por casa desde hace dos días. Watson sabe que Isa se prodiga por un fumadero de la parte oriental de la City, un lugar que se llama «El lingote de oro».

El doctor se pone manos a la obra. Leamos cómo describe la ubicación del antro:

Entre una tienda de ropa usada y una taberna encontré el antro que iba buscando, al que se llegaba por una empinada escalera que descendía hasta un agujero negro como la boca de una caverna. Ordené al cochero que aguardara y bajé los escalones, desgastados en el centro por el paso incesante de pie de borrachos.

Y sigue unas líneas más con total maestría.

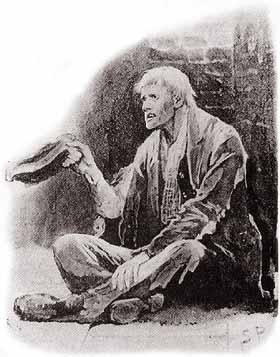

Hay imágenes de esos fumaderos de opio. La pluma de Arthur Conan Doyle consigue transmitir la escasa luz, el olor pegajoso, el tono apagado de las conversaciones de quienes se sienten en otro lugar…

Watson da enseguida con Isa, que ha perdido la noción del tiempo. Pero también encuentra en el fumadero a Sherlock Holmes, que va disfrazado de viejo decrépito.

El doctor mete en un coche a Whitney (cuya presencia en el relato solo ha servido de excusa para iniciar la verdadera trama) y vuelve con Holmes, quien le dice que ha ido a encontrarse con un enemigo. Sherlock asegura que el dueño de ese local asesina a algunos clientes, sacando los cadáveres a través de una trampilla que hay en la parte trasera del edificio, junto al muelle del río. Entre ellos, parece ser, está Neville St. Clair, que vive en Kent. Mientras se dirigen hacia allí, más descripciones. Leamos a Conan Doyle:

Al otro lado nos encontramos otra extensa desolación de ladrillo y cemento envuelta en un completo silencio, roto tan solo por las pisadas fuertes y acompasadas de un policía o por los gritos y canciones de algún grupito rezagado de juerguistas.

Durante el trayecto, Sherlock Holmes le explica a Watson (y nos explica a nosotros) los antecedentes de un relato que, a todas luces, empieza in medias res: la esposa de Neville, un caballero que es buen marido, buen padre y que no tiene deudas, desaparece en ese fumadero. La mujer lo ha visto asomarse por la ventana y, de pronto, desaparecer como tirado por «alguna fuerza irresistible». La policía acude de inmediato y, salvo la ropa de Neville y unas manchas de sangre en el alféizar de una ventana que da al río, no encuentran nada más. En la habitación hay un horrendo mendigo, Hugh Boone, que desde hace semanas es conocido por vender cerillas por la calle para así eludir las leyes antimendicidad.

El pobre es detenido por ser la última persona que vio a Neville y el inspector a cargo, el señor Barton, se queda en la casa y espera que baje la marea, a ver si aparece el cadáver de St. Clair. Pero lo que aflora es su chaqueta, hundida en el río por el peso de 421 peniques y 270 medios peniques.

Hasta ahí la introducción de «El hombre del labio torcido», que, como siempre afirma Sherlock aventura tras aventura, «no recuerdo en toda mi experiencia un caso que pareciera tan sencillo a primera vista y que, sin embargo, presentara tantas dificultades».

La historia se reanuda, curiosamente, con un Holmes diciéndole so a su caballo. Han llegado a Los Cedros, la mansión donde espera la esposa de St. Clair, que tiene una noticia esperanzadora: ha recibido ese mismo día una carta de su marido:

Querida, no te asustes. Todo saldrá bien. Se ha cometido un terrible error, que quizá tarde algún tiempo en rectificar. Ten paciencia. Neville.

Tras pasar la noche en vela, Holmes despierta a Watson cuando raya el día y se dirigen a comisaría, donde se desvela —tras un buen baño— que el mendigo detenido no es otro que Neville St. Clair disfrazado. Él es el hombre del labio torcido.

El caballero confiesa que todo empezó como un trabajo de investigación sobre la mendicidad para un periódico vespertino. Como fue estudiante de teatro, dominaba la técnica del disfraz y del maquillaje. De este modo, ataviado con ropas de mendigo y caracterizado como un ser grotesco, pronto descubrió que ganaba más pasando la gorra que trabajando como periodista. Así que empezó a llevar una doble vida e incluso se casó y adquirió una lujosa mansión con las ganancias de la calle. Ver a su mujer desde la ventana donde cada día iniciaba la transformación lo sorprendió tanto que provocó un efecto dominó que concluyó con el pastel al descubierto.

Un relato simpático, otro divertimento de Arthur Conan Doyle.

Sé el primero en comentar