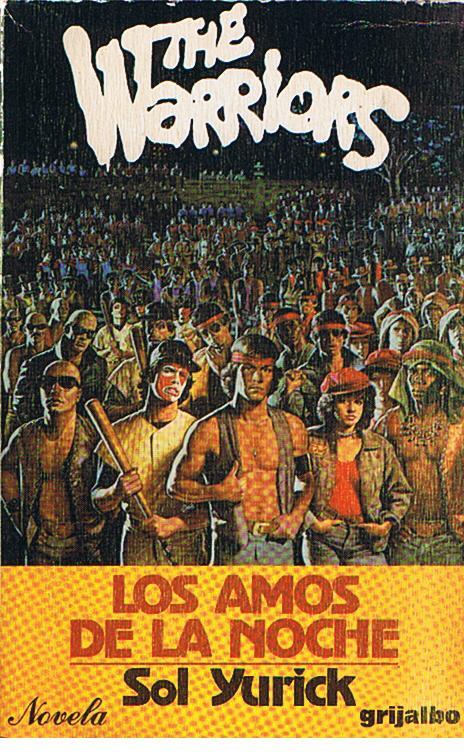

Hoy he cerrado un círculo. Aunque de forma inversa. Por lo general, llegamos a las películas después de leer los libros. Una cuestión puramente temporal. Mucho más tarde, jugamos a los videojuegos —si se da el caso— que se basan en esas películas basadas en los libros. Yo conocí la película The warriors. Los amos de la noche cuando apareció el videojuego para PS2. Antes de pillármelo —juegazo, por cierto— vi la película. Un clásico de finales de los 70. Desde entonces, la habré visto tres o cuatro veces y el cuerpo me pide otro visionado. Hoy, al fin, pude terminar la novela que lo inició todo, ópera prima del escritor estadounidense Sol Yurick (Nueva York, 1925-2013), publicada en 1965. En ella, Yurick pone el foco en siete miembros de la banda juvenil los Dominadores, de Coney Island: Papá Arnold (que pronto cederá el testigo a Héctor), Lunkface, Dewey, Bimbo, El Peque y Hinton. Todos ellos se han desplazado desde el sur de Brooklyn hasta el norte de Manhattan, al parque Van Cortlandt, en pleno Bronx. Son unos cincuenta kilómetros, nueve horas a pata y casi dos horas si usas transporte público. La novela comienza con una cita de la Anábasis, de Jenofonte:

Soldados, no debéis dejaros abatir por los recientes acontecimientos. Os aseguro que lo ocurrido tiene tantas ventajas como desventajas. Amigos míos, esos que veis frente a nosotros son el último obstáculo que nos impide estar donde tanto hemos luchado por estar. Así que, si es posible, debemos comerles vivos.

Disculpen el leísmo. La traducción, la del pasaje de Jenofonte y la de toda la novela, abunda en ellos.

Sigamos. Tras la cita inicial, todo adquiere tintes míticos. Tras un comienzo in medias res, con los miembros de la banda agazapados entre las tumbas del cementerio aledaño al parque (el Woodlawn; aquí ayuda Google Maps), la historia vuelve a algunas horas antes. «Empezó aquella tarde». Los capítulos llevan como título un día y una franja horaria. Todo sucede entre las tres de la tarde del Cuatro de Julio (fiesta nacional americana: los petardos y los fuegos artificiales se suceden por la historia) y las seis de la mañana del día siguiente. El narrador omnisciente presenta a Ismael, el líder de los Tronos de Delancey, la banda juvenil más poderosa de Nueva York. Ha tenido una idea. Va a convocar a todas las bandas callejeras de Nueva York a las diez y media de la noche en ese parque del Bronx. Y entonces, hablándoles a todos desde una pequeña elevación, «Ismael sabía que tenía unos diez minutos para transmitirles El Mensaje. No podría retener su atención más tiempo». Pero hay mucho público y apenas se escucha nada. Por eso, el mensaje se transmite como si fuera una parábola bíblica:

Ismael hablaba. Hablaba con firmeza y suavidad, como hacía siempre. Hablaba a los tres centinelas que estaban acuclillados frente a él; hablaba a la hormigueante oscuridad, a los lejanos y cambiantes faros de los coches, a las luces de la ciudad, a los tontos e infantiles fuegos artificiales que florecían en el cielo y a las guiñantes luces de un avión que cruzaba en lo alto, desafiándolo todo. Los tres centinelas oían sus palabras, se volvían y se las transmitían a los otros comunicadores que repetían el Mensaje, transmitiéndolo, en tono coloquial, cada vez más en lo profundo de la noche. No se oía ya otra cosa.

El Mensaje es claro:

Les explicó el gran sueño de su vida. Con el tiempo, una banda podría controlar la ciudad. ¿Sabían ellos lo que significaban cien mil personas? Los polis sólo eran unos veinte mil. ¿Por qué la fuerza más importante, cien mil individuos, tenía que dejarse humillar y reprimir por el Enemigo, por el Otro?

Pero pronto —«Alguien aplastó un mosquito de una bofetada. Un guerrero nervioso interpretó mal el signo y contestó. Estalló una lucha»— todo se tuerce y empieza el caos. Viene la poli. Hay tumulto. Suenan disparos.

Ismael cayó a través del halo de luz y quedó prendido entre los arbustos. Tenía un agujero en la tela oscura de su camisa. El otro proyectil había destrozado uno de los cristales azules de sus gafas, de modo que su cara pareció hacerles un guiño despectivo antes de derrumbarse.

Y en ese momento —estamos en el 20 % de la novela— empieza otra historia. Porque esos siete Dominadores de Coney Island están muy, muy lejos de su barrio y no tienen a nadie que los saque en un coche. Tienen que caminar. Lo que significa arriesgarse. Después, en un vagón de tren, algunas horas más tarde,

El Peque sacó su tebeo y empezó a leer. El Peque no seguía las palabras demasiado bien, a menos que estuviesen impresas en letras grandes u oscuras, pero seguía toda la acción por los dibujos. Era sobre antiguos soldados, griegos, héroes que tenían que abrirse camino luchando a través de numerosos obstáculos para volver a su tierra, pero que al fin lo lograban. Había disfrutado tanto leyéndolo que era la tercera vez que lo hacía.

Así pues, la banda se convierte en personajes de la Anábasis, cuyo final también será ver El Mar —Thalatta!—, en mayúsculas, el final del camino, la Ítaca prometida de Kavafis.

Quienes hayan visto la película (escrita dirigida en 1979 por Walter Hill, guionista entre otras, por cierto, de Alien 3, primera película de David Fincher), habrán comprobado que la trama del libro es diferente.

En la película, Ismael se llama Cyrus (evidente la referencia a la obra de Jenofonte) y vemos quién lo mata: Luther, líder de los Rogues, que acusa a los Warriors —otra diferencia con el libro— de haber matado a quien pretendía la unión de todas las bandas. De este modo, la película es una huida a Coney Island para salvar el pellejo, enfrentándose por el camino a otras bandas, mientras que la novela es el deseo de llegar a casa lo que mueve a los personajes. A pesar de que, por el camino, se enfrenten a otras bandas o, como en el pasaje siguiente, a un peatón normal y corriente, al que terminan matando:

El hombre intentaba escurrirse. Esto les enfureció y le pegaron más fuerte en los costados, en el estómago, en las piernas; el hombre se quedó quieto, lo que les desquició y se agacharon para aporrearle el vientre, la cara, la ingle. El hombre se volvió… Los cristales le habían cortado y tenía la camisa ensangrentada. Le patearon la cabeza, le atizaron en los hombros, en la espalda, donde podían, y él se dio otra vez la vuelta, quedando boca arriba. La voz de la chica se elevó más y más hasta convertirse en un grito palpitante mientras saltaba y saltaba. Luego, el cuchillo del Borinqueño apareció en la mano de Bimbo. Lunkface y Dewey, pisaron las manos del hombre, sujetándoselas al suelo. Bimbo se agachó. El hombre lanzó un grito. Dio una violenta sacudida. Los pies sobre las manos mantenían sujeto el cuerpo; su grito les desquició aún más. Bimbo alzó el cuchillo y el hombre empezó a sacudir la cabeza. Tenía la cara ensangrentada, la nariz rota; sangraba por la boca. Bimbo gritó «Cógelo» y lanzó el cuchillo al aire, con la punta hacia abajo. La mano de Lunkface se lanzó a cogerlo por el mango y prolongó la caída; el hombre se movió un poco y el cuchillo le entró por el costado, a la derecha del corazón; la zorra lanzó otro chillido. Tenía los ojos semicerrados, la boca muy abierta y jadeaba entre gritos, revolviéndose. «Yo. Yo. Dádmelo a mí. Yo también, yo». Lunkface, incorporándose, lanzó el cuchillo de nuevo al aire, y Héctor lo cogió y lo bajó, calmosamente, haciendo un corte en la cara al hombre; la piel se abrió en la rasgada mejilla. La zorra chilló y Héctor alzó el cuchillo y lo arrojó al aire, más alto aún, y esta vez lo cogió El Peque, que ensartó al hombre cuando intentaba librarse de los pies que le sujetaban las manos. El Peque le alcanzó en la cadera. Luego alzó el cuchillo y lo lanzó al aire. La zorra vio brillar en el aire las desvaídas luces de las farolas, sobre el acero y la sangre, e intentó saltar entre los hombres para cogerlo, pero estaban demasiados amontonados. Esta vez fue Dewey quien lo cogió, alcanzando al hombre en el corazón; el hombre gimió, un gemido que fue largo y prolongado que les excitó aún más. La chica decía: «Dadme el cuchillo, dadme el cuchillo». Pero Dewey lo tiró al aire y gritó: «Te toca, Hinton». Éste lo cogió y lo hundió por enésima vez en el cuerpo del hombre.

«La zorra» es una chica que acompañaba a un miembro de los Borinqueños y a la que luego violan por turnos y abandonan junto al cadáver de ese hombre. Es un pasaje duro, que desentona con el carácter afable y victimista, cuando no cándido, de los Warriors de la película. El videojuego, de 2005, producido por Rockstar Games, recoge algo mejor la esencia del libro (esa violencia porque sí que tan bien plasmó Stanley Kubrick en La naranja mecánica, basada en la novela de Anthony Burgess, de 1965, mismo año de publicación de The Warriors), sobre todo en los momentos del juego en los que nos podemos mover libremente por el mapa. Dejo a continuación un gameplay en varios vídeos con la totalidad del modo historia del juego.

Como se aprecia, el videojuego copia la estética y los personajes de la película, pero procura profundizar bastante más. Rockstar venía de sacar el Grand Theft Auto: San Andreas el año antes y una semana después del lanzamiento de este clásico para PS2 publicó el primer GTA para la PSP, el Liberty City Stories. La gran baza de estos juegos son las posibilidades de mundo abierto que ofrecen, algo que se mantiene en la adaptación que nos ocupa, en la que nos enfrentamos a todas las bandas rivales moviéndonos con el tren de estación a estación, al tiempo que conseguimos dinero atracando viandantes, tiendas, o robando radios de coches.

De vuelta en el libro, totalmente asépticos a los crímenes cometidos, los chicos de los Dominadores de Coney Island se entretienen con la clásica competición masculina de ver quién mea más lejos. Luego, una vez en el tren, inventan otro juego:

Propuso un juego para ver quién era el más Hombre del grupo. Jugarían a un juego de valientes, que consistiría en sacar la cabeza por la ventanilla y el que se acercase más a la pared del túnel sería el ganador y el Hombre de más coraje. Esto emocionó a todos, en especial a Lunkface, porque veía en ello un nuevo medio de demostrar a todos que era el más grande; no sólo el que tenía más corazón, sino también el que tenía más cojones.

Definitivamente, los Warriors de la película no harían eso.

Como estamos comprobando, el estilo de la novela de Sol Yurick es casi cinematográfico: frases cortas, abundancia de puntos, descripciones breves. Y pocos diálogos, pero que tratan de reflejar el habla juvenil.

El tren llega ahora a la Calle 96. Están en pleno Manhattan. Son las tres de la mañana. El grupo se ha separado y ahora Hinton corre solo por los túneles del tren, entre nubes de murciélagos y ríos de ratas, temiendo que al resto de sus compañeros haya caído en manos de la policía y temiendo que él mismo lo haga. Es su catábasis particular. Poco después sale a la superficie, en las inmediaciones de la calle 110. «Ahora todo era ya cuestión de llegar a la estación de Times Square y trasbordar al tren que iba a Coney Island. Allí encontraría a la Familia».

Al mismo tiempo que Hinton vaga por el subsuelo, dudando de sí mismo y de sus compañeros, el Peque y Dewey saltan de tren en tren confiando en que alguno los lleve a Times Square y, de ahí, a su barrio.

Por su parte, Bimbo, Héctor y Lunkface, ahora sin sus insignias («Habían perdido la identidad, la sensación de unidad, y eran casi como tres carcas, tres esclavos, tres hombres que ya no poseían ningún poder especial. Se sentían todos incómodos, distanciados, algo así como… desnudos; como tres individuos que casualmente se conociesen y fuesen vestidos igual»), se adentran en lo que podría ser Central Park y se topan con una enfermera medio borracha y medio dormida. Al principio, la mujer (porque es algo mayor que ellos, que tienen entre catorce y dieciséis años) quiere irse con el joven y hermoso Héctor, pero Bimbo y Lunkface no se conforman:

Lunkface, decidido ya, se lanzó a por ella. Nada podía detenerle, ninguna jerarquía, ninguna lealtad, ninguna noción de bien y mal; sólo el poder taladrarla era capaz de calmarle. Se bajó la cremallera de los pantalones y se lanzó a por ella. La mujer intentó abrirse paso, pero la sujetaron entre todos y empezaron a tirarle de la ropa, soltándole de un tirón los botones del uniforme, los tres al unísono… Bimbo intentaba echarla al suelo, Héctor sujetarle los brazos, y Lunkface joderla… La sujetaban, la acariciaban, intentaban maniobrar. Y ella estaba medio furiosa y medio complacida, pues la necesidad de sexo se había mezclado con la borrachera; en realidad también se sentía embriagada por la lujuria. Y así, dejó que los muchachos la empujasen, se dejó caer suavemente sobre la mullida yerba y, de espaldas, empezó a alzar las piernas al tiempo que las abría y decía, con una leve risilla:

—No me rompáis la ropa, queridos; no, la ropa no.

Minutos después, la mujer termina zafándose cuando iban también a robarle el bolso y el escándalo («¡QUE ME VIOLAN!») atrae a la policía, que acaba por detener al grupo.

Tras estos tres capítulos que suceden de forma simultánea, regresamos con Hinton, que está deambulando por el subsuelo de Times Square, donde acaba en una suerte de prostíbulo regentado por un gigante de casi dos metros. Luego sale a la calle y se dirige hacia Broadway, buscando otra entrada del metro para dirigirse a su barrio. Se toma un perrito caliente y una naranjada. Luego una hamburguesa y un zumo de uvas. Siente de nuevo el subidón de la violencia, quiere cargarse al tipo del puesto de comidas. Aunque está solo. «Pero Hinton sabía que solo no podía darle su merecido. Aún no». Y le entra más hambre: algunos trozos de pizza y un zumo de piña. Luego un vaso de leche. Luego un malteado de chocolate. Sigue caminando. Vuelve al metro. Más comida: patatas fritas, una empanadilla y zumo de tomate. Se mete en unos recreativos: juega, come dulces, chocolatinas… Come sin parar, no sabe por qué, pero nosotros sí: ansiedad, ha matado, ha violado, tiene miedo. Tras ser humillado por una máquina recreativa (un sheriff contra el que disparar) engulle otro perrito, más patatas fritas y té helado con mucho azúcar. Y vuelve a enfrentarse al sheriff, al que gana esta vez. Necesitaba hacerlo. Orgulloso por fin, llega a un andén y se reencuentra con Dewey y el Peque.

De nuevo en el tren, hacia el destino final, Hinton sueña con otra vida, sin violencia, con casa, mujer e hijos. Pero el peso de la Familia puede más y enseguida comprende que su sueño no es más que humo. Más allá de la Avenida J, en Brooklyn, bajan en la zona que protegen los Señores Coloniales y Hinton les pide una última incursión, el último ataque antes del descanso del guerrero.

—Pero hombre, ¿y la tregua? —preguntó Dewey.

—Esa tregua no significa nada, hombre, y tú lo sabes muy bien. Se rompió allá en la Asamblea, ya no significaba nada, y cada banda debe actuar por su cuenta. Pues bien, eso vamos a hacer nosotros ahora. ¡Ahora! Os aseguro que mañana sería demasiado tarde.

Con las primeras luces del alba los Dominadores llegan a la urbanización en la que viven la mayoría de los Señores Coloniales. Hinton grita que baje el jefe, que quiere pelea, pero nadie responde. Terminan haciendo una pintada: «Hinton escribió que los Dominadores habían estado allí, que se cagaban en los Señores Coloniales, cuyas madres eran, todas y cada una, putas, y que no había un solo hombre entre todos los Señores que no fuese un cabrón». Y luego se marchan.

En el último capítulo de la novela, el trío alcanza, al fin, el mar. «¡El océano!», gritan. La película termina igual, pero el recorrido que hacen es diferente, como hemos visto. Alrededor, familias que empiezan a llegar a la playa, pescadores, policías haciendo la ronda. En una silenciosa y breve ceremonia, reconocen a Hinton como el nuevo jefe de guerra, el nuevo Padre. Pero «sus mujeres», las chicas de la banda, les dicen nada más verlos que Arnold volvió. Así que Hinton tendrá que pelear con él si quiere seguir siendo el Padre o arrebatarle el puesto. No lo veremos. En el epílogo, dentro de ese mismo capítulo final, Hinton llega a la guarida, La Cárcel, el piso que el auxilio social les da para que vivan (son chavales de la calle, sin apenas familia o con familias desestructuradas, desarraigados, obligados a delinquir para subsistir) y cuenta su historia. Tras eso, sale a la escalera de incendios y duerme.

Ni la novela entrará en la lista de mejores novelas del siglo XX, ni tampoco la película, ni tampoco el videojuego, aunque los tres formatos son dignos ejemplos de su género. Hablando del libro, me arriesgo a decir que hoy sería impublicable: demasiado machismo, demasiada homofobia, demasiada violencia contra la mujer. Sol Yurick no habría encontrado editor o lo habrían censurado a la primera de cambio. Pero explica muy bien esos años previos al verano del amor: bandas callejeras, policía desfogándose con críos, delincuencia, drogas campando a sus anchas… Si todo eso lo aderezamos con buena música (en la película y en el videojuego; también en el libro, aunque siempre es un rumor de fondo, entre ensordecedor e inaudible), tenemos una buena mezcla. Al menos, es entretenida. Y con eso basta para mí.

ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2024

Añado unas líneas porque precisamente ayer, 2 de febrero de 2024, en esta maratón que estamos haciendo en casa para ver desde la primera temporada todos los episodios de Los Simpson, me topé con el homenaje que le hacen desde la longeva serie de dibujos animados a la película The Warriors. Fue en el episodio «El invierno de su ventura», el capítulo 14 de la temporada 25, emitido en EE UU el 16 de marzo de 2014. Copiando la estética, el tipo de música y la trama principal (una reunión de matones que se tuerce), e incluso ese final en la playa, el homenaje ya forma parte del mito. Aquí lo dejo en original:

Sé el primero en comentar