Nunca he tenido una máquina de escribir en el sentido más posesivo de la palabra. Sí he trabajado con alguna, pero solo de esa forma romántica en la que un adolescente se sienta a acariciar las teclas pensando que lo que resulte de ahí tiene valor por sí mismo. Por inspiración divina de ese perpetuo clac-clac-clac-clinc.

Mi abuelo tenía una vieja máquina de escribir, negra, un armatoste en una mesa auxiliar de su despacho de médico con la que le recuerdo escribir cartas, en una época en la que aún se escribían cartas.

Más tarde, mi tío nos trajo a casa una máquina de escribir eléctrica y la dejó allí como quien aparca el fósil de algún animal prehistórico. No recuerdo la fecha exacta, pero por ese entonces ya había ordenadores, así que me imagino que aquel artefacto me parecía como llegado de alguna época remota. Además, tanto mi hermano como yo teníamos la reliquia de un Amstrad CPC 6128 y mi padre ya trabajaba con IBM portátiles, lo que acrecentaba la idea de que aquella máquina venía de otro tiempo.

A mí ya me gustaba escribir, claro, y supongo que veía en aquel aparato el reflejo de tantos y tantos escritores plasmados en películas o libros: seres atribulados que golpeaban día y noche las teclas en pos de un sueño. Por ello, igual que había escrito mis primeros cuentos a mano y otros tantos a ordenador, me senté frente a aquella máquina de escribir y, siempre que fueran unas horas prudentes (el zumbido eléctrico dificultaba el ejercicio mismo de la inspiración), dejaba que los dedos tamborilearan por las palabras.

Poco salió de allí, aunque me gusta pensar que algunos de los primeros relatos que hay en esta página web provienen de ella. Sin embargo, cansado de que la cinta se agotara y tuviera que esperar un día o dos para continuar y enfadado por que un fallo echara casi a perder la hoja entera, abandoné la máquina de escribir, que imagino que terminó sus días en algún contenedor de reciclaje.

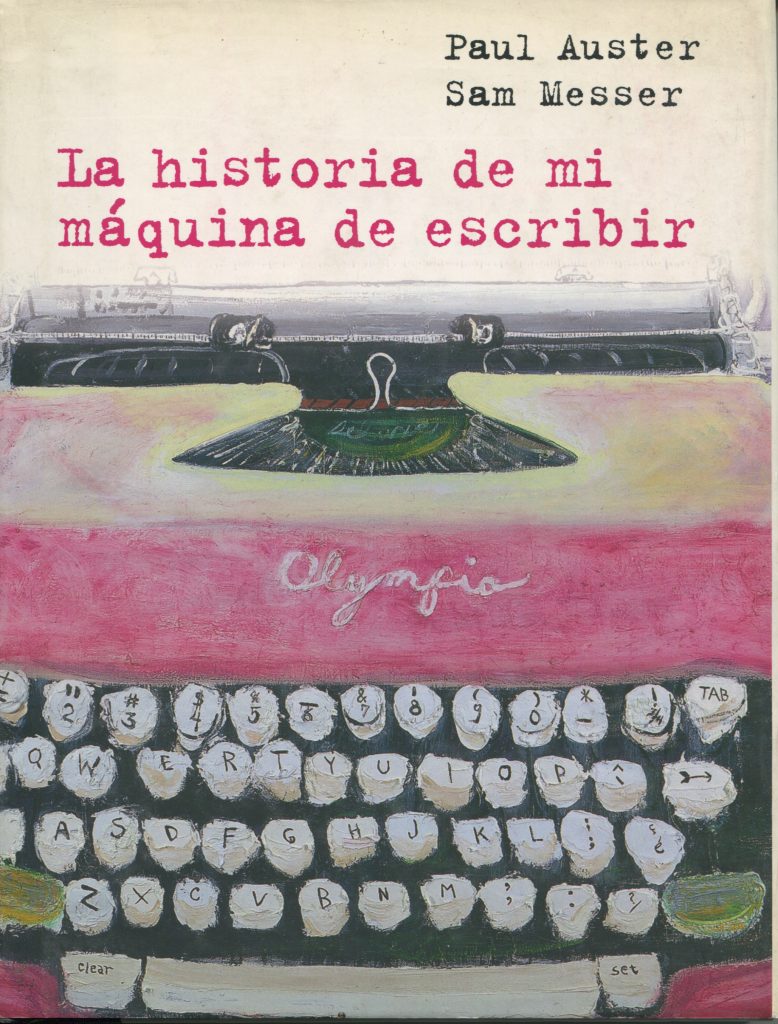

Hace poco, a raíz de la lectura y disfrute de La historia de mi máquina de escribir (Anagrama, 2002), un pequeño y delicioso volumen ilustrado por Sam Messer con textos de Paul Auster, recordé mi historia sobre máquinas de escribir.

No vale la pena hablar de ordenadores y tratamientos de texto. Al principio estuve tentado de comprarme una de esas maravillas, pero muchos amigos míos empezaron a contarme historias terroríficas de que daban a la tecla que no era y perdían el trabajo de todo el día —o de todo el mes—, y me hicieron múltiples advertencias sobre cortes de luz capaces de borrar un manuscrito entero en menos de un segundo.

Esa pesadilla de Auster la sufrí en mis carnes. En esos años en los que las historias se grababan en disquetes (todavía no tenía ordenador propio), el progreso quiso darme una bofetada en forma de mensaje cruel: «el disco no tiene formato», lo que significaba que no había posibilidad de recuperar nada de nada. En la universidad aprendí que tenía que guardar los trabajos en mil lugares diferentes. Entonces, la nube era un mensaje enviado a nuestro propio buzón de correo electrónico.

Hoy en día, cuando escribo siempre a través de Scrivener, el guardado automático permite que uno se olvide de todo excepto del propio ejercicio de la escritura (aunque he vivido algún suceso paranormal), así que adiós a las pérdidas de documentos y a las decenas de horas invertidas en ellos.

Pero ¿es cómodo escribir en una máquina? Pues dependerá. Lógicamente, jamás tendrás que depender de un enchufe o de conexión a internet para trabajar, pero sí de una mínima comodidad. Yo puedo trabajar con el iPad o el Mac sobre las rodillas, pero sería complicado hacer lo mismo con una Olivetti en el regazo. Por otro lado, si por algún casual echas de menos el repiqueteo de las teclas (pero no muy deprisa, pues se enganchan), siempre puedes descargarte la aplicación Hanx Writer, diseñada por Tom Hanks, y seguir escuchándolo. Aunque esa solución tampoco ayuda a quienes, como yo, tenemos siempre en silencio el iPad.

Creo, en definitiva, que los amantes y los detractores de las máquinas de escribir tienen los suficientes motivos para seguir trabajando cerca o lejos de ellas. A mí, como lector, la verdad es que me importa poco cómo escriba Paul Auster, siempre y cuando lo siga haciendo.

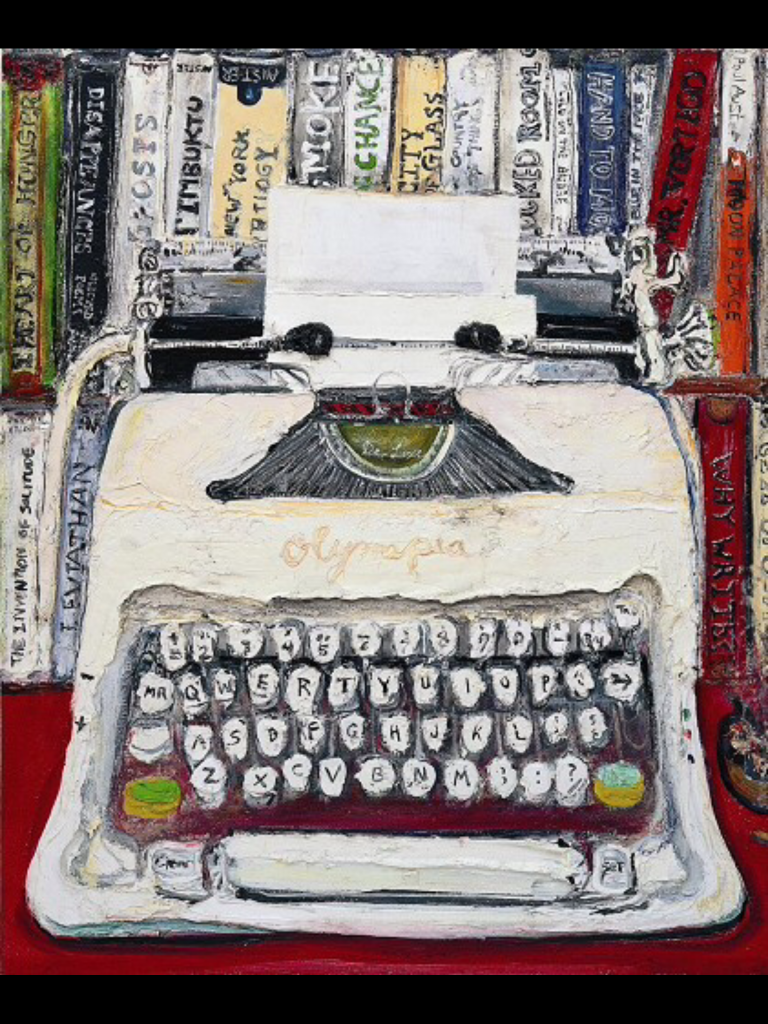

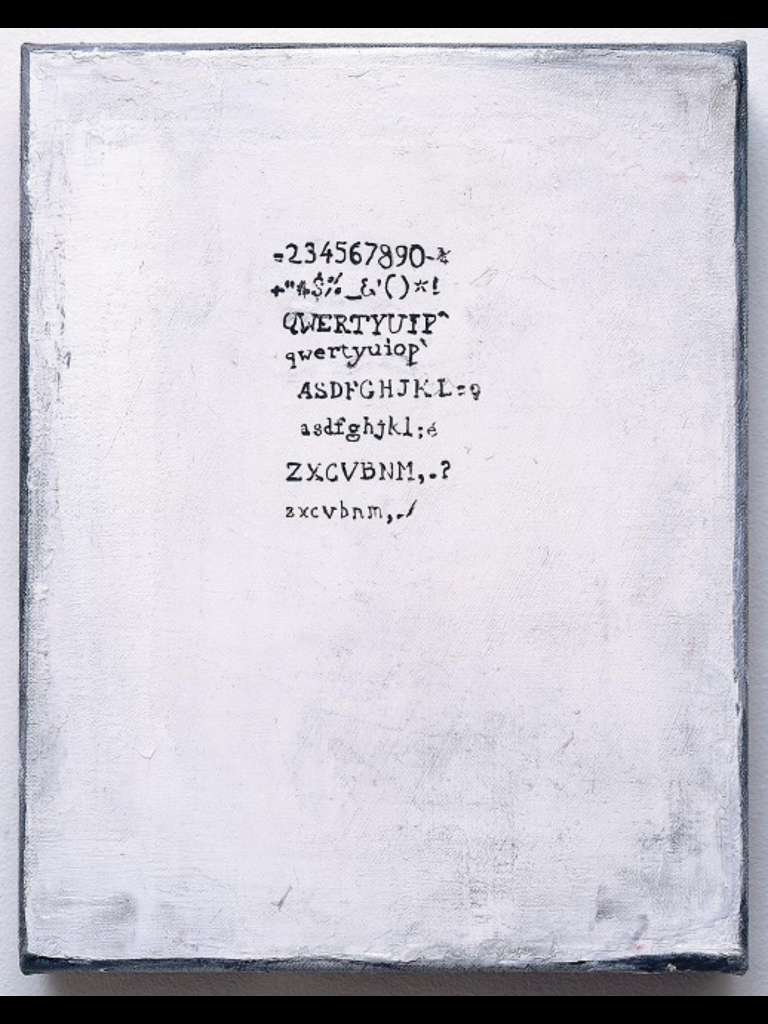

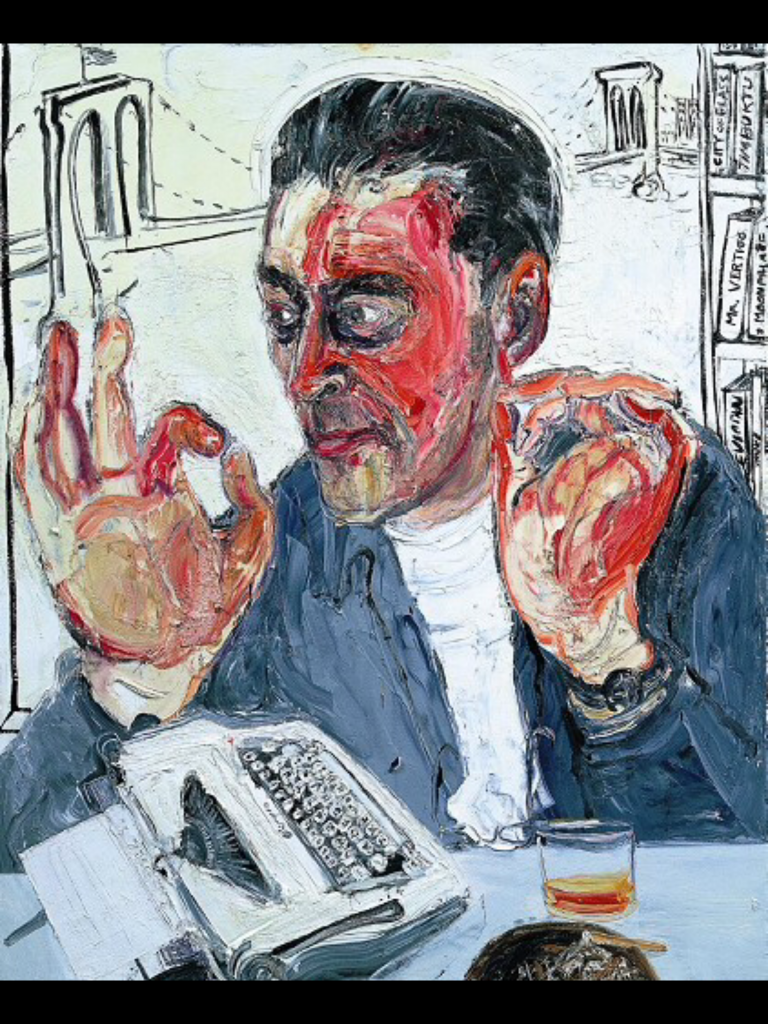

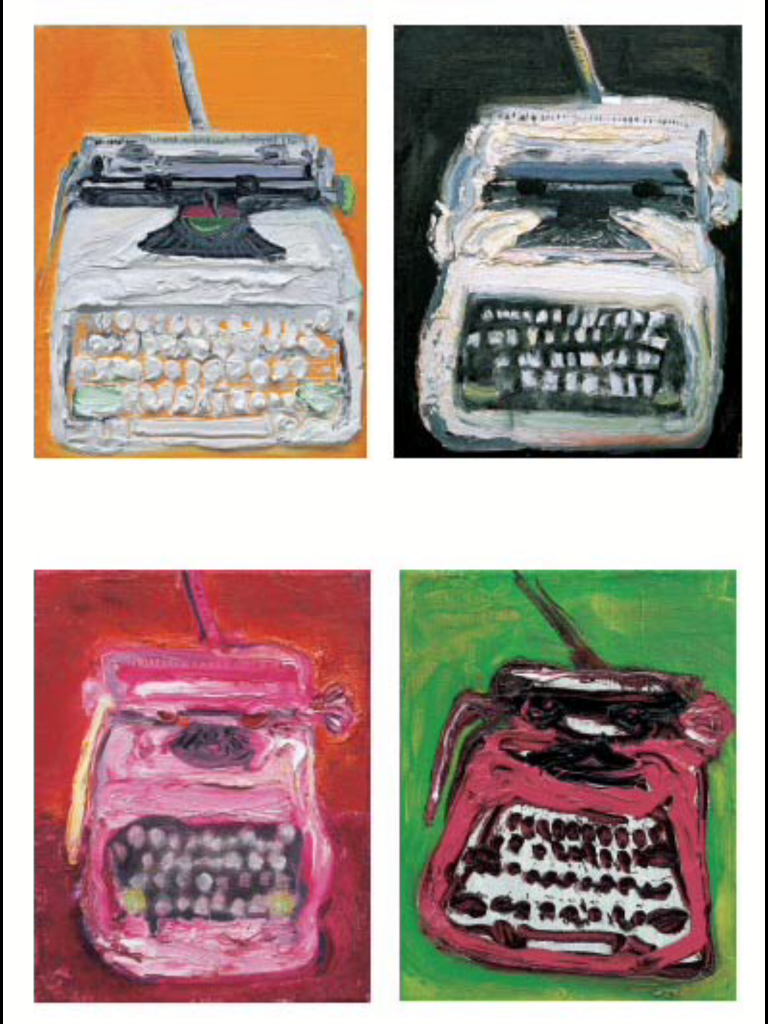

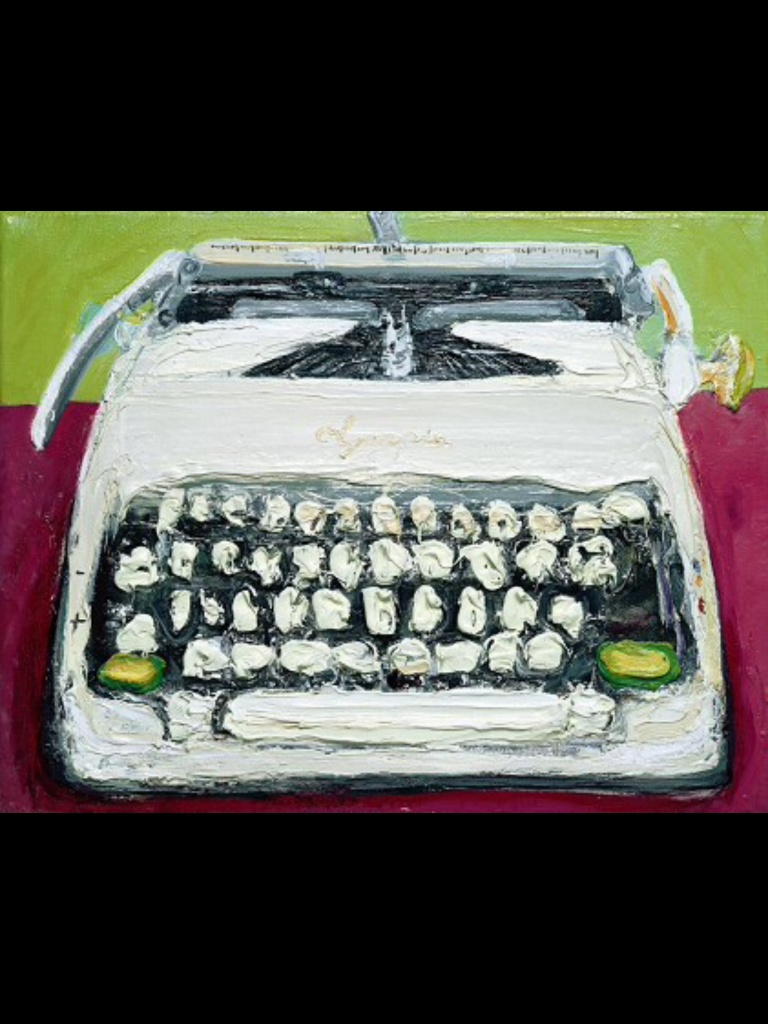

Para terminar, os dejo una galería con algunas de las ilustraciones de Sam Messer para el libro mencionado más arriba.

«The whole story», óleo sobre lienzo; 91,44×76,20; 2001

«The key», óleo sobre tela; 27, 94×21,59; 2000

«The player», óleo sobre lienzo; 45,72×35,56; 2001

«Mr. Coincidence», óleo sobre lienzo; 139,70×121,92; 1998

«Him», óleo sobre tabla; 55,88×35,56; 2001

«First typewriter», óleo sobre lienzo; 40,64×30,48; 1998

«Silent», óleo sobre tabla; 55,88×35,56; 2000

«My name is Paul Auster, that is not my real name», óleo sobre lienzo; 172,72×167,64; 1998

«Yes», óleo sobre tela; 40,64×30,48; 2001

«Forest Hills, Queens», óleo sobre tabla; 40,64×30,48; 2008

«Arizona», óleo sobre lienzo; 27,94×21,59; 2001

«Paris / Hungry / RAVE / Tokio», diversas técnicas y tamaños; 2001; 1998; 2001; 2001

«Maestro», óleo sobre lienzo; 147,32×121,92; 2002

«As one», óleo sobre lienzo; 147,32×121,92; 2002

[…] tiempo hablé de La historia de mi máquina de escribir, un librito genial de Paul Auster. En aquella […]